|

2024年下半年,全球經濟繼續呈現復甦態勢。儘管短期內復甦勢頭依舊強勁,但長期來看,全球資本和勞動要素的錯配問題日益嚴重。資源要素的錯配可能會抑制全球全要素生產率的增長,從而拖慢長期經濟增速。我們的研究發現,資源要素錯配的根源可以追溯到多次重大經濟危機,包括2008年金融危機、2010年歐債危機、2020年全球新冠疫情以及近期的地緣政治危機。在多重危機的影響下,全球價值鏈上的融資約束加劇,跨國資本配置失衡,勞動力市場流動性下降以及就業市場結構性失衡,這些因素都在不斷扭曲資源分配,從而影響經濟修復的持續性。聚焦全球主要經濟體,美國經濟增速預計在2024年二季度達到年內高點後逐步下滑,呈前高後低走勢。歐元區在2024年下半年仍將面臨複雜的經濟環境,儘管通脹壓力有所緩解,但歐元區經濟增速仍然疲軟。日本經濟將繼續面臨增長乏力的局面。新興市場經濟雖繼續修復,但資源錯配問題依舊嚴重。全球資源錯配不僅影響經濟部門,還將對全球金融市場產生衝擊。在資源錯配的持續影響下,全球資本流動呈現出“存量結構化、增量高波動”的特徵。在經濟前景和地緣預期不明朗的情況下,全球存量資本開始出現避險傾向,而新增短期流動性頻繁進出全球市場,共同加劇了金融市場的不確定性。

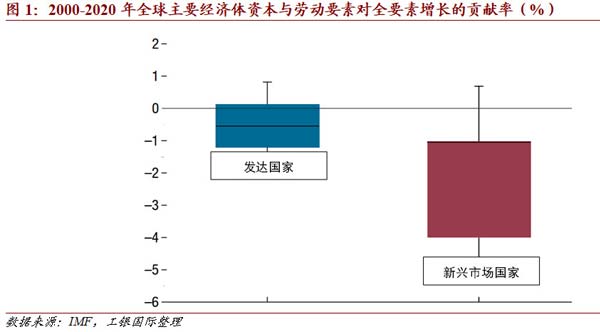

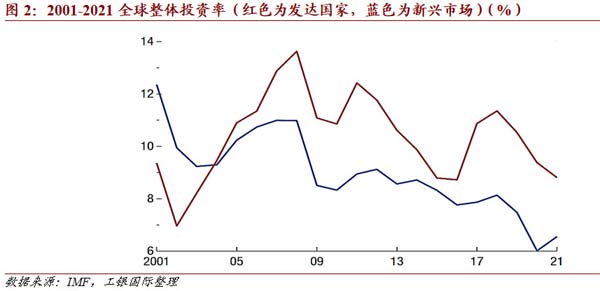

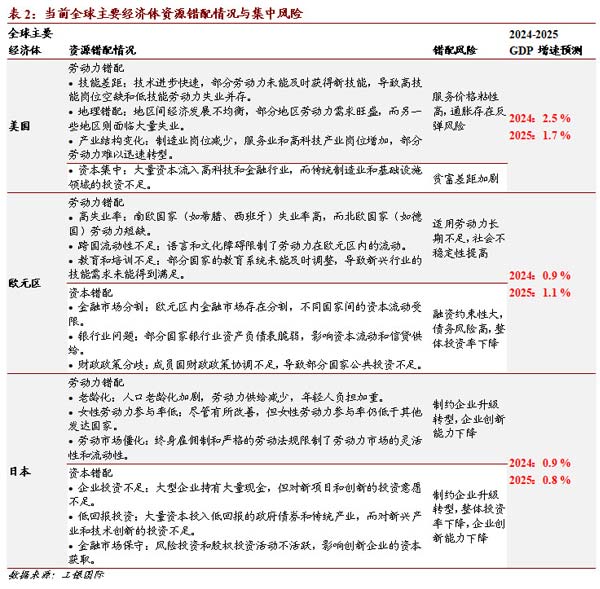

全球要素資源錯配正在加劇。進入2024年下半年,儘管全球經濟整體繼續呈現穩定復甦勢態,但全球資本要素(以資金衡量)和勞動要素(以勞動力衡量)長期存在錯配的情況並未得到改善(IMF,2024)。Bils, Klenow, and Ruane (2021)實證研究發現資源錯配加劇正在顯著抑制全球經濟全要素水平增長(圖1)。一方面,根據IMF(2024)數據顯示,自2008年以來,全球整體投資率(總投資佔GDP的比重)趨勢性下降40%(圖2)。疫情後期,全球整體投資率並未呈現顯著上升跡象,部分發達經濟體和新興市場整體投資率甚至出現進一步下滑勢態(UNCTAD, 2023)。另一方面,全球勞動要素錯配也正在加劇。自2008年以來,全球主要市場勞動力參與率(工齡人口中處於就業或求職狀態的比例)有所下降,尤其是年輕人和女性。以美國爲例,儘管美國在疫情後勞動參與率大幅反彈,但勞動參與率仍未恢復至疫情前3年(2017-2019)的平均水平。同時,全球就業市場就業結構在未來3-5年內面臨進一步失衡的可能性正在提高。資本要素和勞動要素長期錯配主要源於四點:1)融資約束:資本要素長期錯配的原因和2008年金融危機、2010年歐債危機、全球新冠疫情危機先後對全球經濟產生的衝擊高度關聯。三次危機下全球超過70%的國家銀行體系遭受衝擊,不良貸款增加,資本充足率下降,貸款能力受限加劇了企業特別是中小企業的融資約束,這使得新增資本最終集中流入了低效率部門;2)地緣衝突與跨國資本錯配:資本要素錯配加劇也與近年地緣風險不斷提升有關。隨着過去5年全球貿易保護主義擡頭,大國衝突頻發,烏俄及中東等能源供應國戰爭再起導致能源供應鏈中斷,全球資本避險情緒不斷擡升,加劇了跨國資本配置在國際貿易間的明顯失衡(如國際資本集中迴流少數發達國家或特定行業);3)勞動力流通性放緩:源於新冠疫情導致部分勞動力人口(尤其是女性)提前永久性退出勞動力市場,主要經濟體人口老齡化加劇顯著,適齡勞動力降低;4)勞動結構失衡,結構性失業提升:人工智能等新技術的發展加劇了對不同技能勞動力的需求分化。由於就業結構的調整滯後於技術變遷,最終導致勞動力錯配分佈在行業和技能層面。

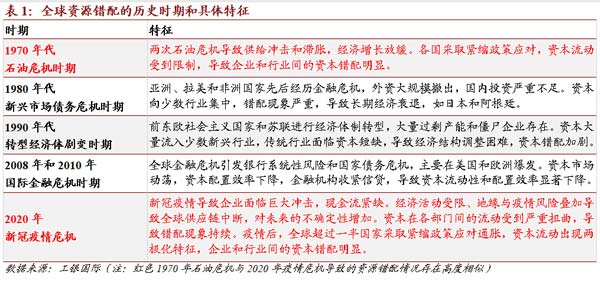

要素資源錯配的歷史時刻與異同。回顧歷史,全球要素錯配現象在1950年後總共發生了5次。一是1970年代石油危機時期:1970年代初兩次石油危機導致供給衝擊和滯脹,許多國家採取緊縮政策應對,這導致資本在企業和行業間出現扭曲錯配;二是1980年代新興市場債務危機時期:許多亞洲、拉美和非洲國家先後爆發金融危機,外資流出加劇了國內投資的匱乏,資本可能向少數行業集中,錯配現象突出直接導致日本和阿根廷自此陷入長期經濟衰退;三是1990年代轉型經濟體劇變時期:前東歐社會主義國家和蘇聯進行體制轉型,大量過剩產能和殭屍企業存在,資本很可能大量流入少數行業導致錯配;四是2008年和2010年國際金融危機時期:銀行系統性風險和國家債務危機相繼在美歐爆發,直接導致全球資本配置效率出現明顯下降;五是2020年新冠疫情危機:疫情使得全球企業面臨巨大沖擊和現金流緊缺,加上對未來前景的高度不確定性,持續扭曲資本在部門間的流動。勞動力市場流動性放緩,勞動結構走向失衡。我們將當前後疫情時期全球資源要素錯配情況與歷史之前的錯配時期進行比較,發現當前資源錯配現象更加類似於1970年石油危機後的錯配現象。具體來說,首先,兩次錯配時期均源於供給側衝擊導致。1970年代的石油危機和2020年的新冠疫情都導致了嚴重的供給衝擊,擾亂了正常的生產和供應鏈條。其次,政策反應同步。石油危機與新冠疫情均導致了嚴重的經濟滯脹,各國政府和央行採取了廣泛性的緊縮貨幣政策。這些政策意在穩定經濟, 但也加大融資約束,進而扭曲資本配置。再次,經濟前景不確定性增加。無論是石油危機還是新冠大流行都伴隨着全球地緣衝突頻發,從而極大增加了經濟的不確定性,企業和投資者預期不確定性加劇。另外,兩次要素錯配均面臨更嚴峻的結構轉型挑戰。1970年代的新興產業如電子和信息技術衝擊了傳統制造業就業;2020年後人工智能等新技術也對勞動力市場帶來重塑,兩個時期都需要應對結構轉型的挑戰。最後,全球化影響顯著。1970年代開啓的全球化浪潮加劇了勞動力要素的國際流動。2020年後的逆全球化趨勢浮現,開始放緩全球勞動要素流動。

全球資源要素錯配將抑制全球經濟快速增長。儘管2024年下半年全球經濟持續復甦的步伐不會停止,但仍需注意全球經濟在資源要素錯配影響下,經濟修復的持續性將受長期挑戰。一是全球價值鏈上融資約束加劇將抑制企業擴張。基於BIS(2023)年的研究指出全球價值鏈上的中小企業往往是創新和技術進步的重要推動者。融資困難將限制它們的研發投入和創新活動,進而抑制整個經濟的技術進步和結構升級(Qiu, Shin, and Zhang., 2023);二是勞動力市場不平衡造成結構性失業上升。一方面,資本集中在資本密集型行業可能導致這些行業的勞動力需求增加,但其他行業的勞動力需求卻不足。另一方面,技術進步和自動化的發展加劇了對高技能勞動力的需求,而低技能勞動力的需求相對減少,導致技能錯配和結構性失業問題;三是跨國資本配置失衡加劇國際資本流動不穩定, 可能抑制國內投資和消費。全球資本錯配通常反映在國際資本流動的不穩定性上升,全球資產價格波動性加劇。這種不穩定的資本流動增加了經濟的不確定性,抑制了企業和消費者的信心,進而影響經濟復甦。全球資源錯配下,2024年下半年全球主要經濟體的經濟增速或開始放緩。美國經濟增速或呈前高後低走勢。儘管美國通過財政刺激、製造業迴流、芯片和基建法案刺激等一系列政策弱化了供應鏈成本擡升、資源錯配與經濟前景不確定性相互疊加對其經濟修復產生的負面影響。但比較1980年代的情況,如果全球地緣風險持續,高利率政策可能會在經濟強復甦週期結束後導致信貸息差持續上升,資源要素扭曲加劇將導致企業和居民信貸擴張持續放緩並收縮。我們預計美國實際GDP季調同比增速2024年2季度將達到年內高點(3.3%),2024年3-4季度經濟增長開始下行,分別爲2.1%和1.5%。歐元區在2024年下半年仍將面臨複雜的經濟環境。儘管通脹壓力有所緩解,但歐元區經濟增速仍然疲軟。具體來說,歐洲央行通過提前降息支持經濟增長。出口改善和綠色經濟轉型也有助於幫助歐洲經濟持續恢復。然而,地緣政治緊張局勢導致能源供應不確定,出口波動較大以及內部政治的不穩定性仍將拖累歐元區經濟增長,預計3-4季度歐元區實際GDP同比增速爲1.2% 和0.9%。日本經濟將繼續面臨增長乏力的局面。儘管政府和央行採取了多種措施穩定物價,但居民消費和投資的復甦仍然緩慢。日本經濟的主要特徵包括老齡化社會帶來的勞動力短缺、依賴出口的經濟結構,以及政府債務水平較高等要素扭曲問題。考慮到去年3-4季度日本經濟增速的低基數效應,預計2024年2-4季度日本實際GDP增速爲-0.8%、0.9%、0.6%。新興市場經濟繼續修復,但資源錯配問題嚴重。當前,部分新興市場大國(如巴西、印度、南非、土耳其) 預計將在2024年跟隨歐央行節奏提前降息以刺激經濟增長。但長期來看新興市場中存在嚴重的資源錯配問題。首先,制度上的障礙和政策不確定性導致資源不能流向最需要的領域。其次,金融市場的缺陷,如融資難題和高成本,限制了企業的投資和擴展能力。這些挑戰將放緩新興市場經濟進一步修復。預計2024年相比2023年新興市場經濟增速整體下滑0.3個百分點至4.2%。

資源要素錯配加劇全球資本流動呈現雙特徵。資本和勞動要素錯配加劇也正在通過經濟部門傳導影響至全球金融市場。我們發現資源錯配對全球資本市場流動產生了顯著影響。具體來說,當前全球資本流動呈現出“存量結構化,增量高波動”的趨勢特徵。存量結構化是指在經濟前景和地緣預期不明朗情況下,全球存量資本開始出現避險傾向。長期投資者將所持有的資金向美元、國債、黃金以及股市中的頭部公司不斷集中轉移。增量高波動是指新增的短期流動性流入和流出市場的頻率顯著提高。這反映了投資者正在將更多的市場定義爲投機性市場,更多的投機行爲加劇了金融市場不確定性。以全球新興市場國家爲例,新興市場股市的波動性顯著強於疫情前的水平(圖2),反映全球資本增量或短期流動性在新興市場間快進快出頻率加快。當然,國際資本快速進出部分新興市場,也不完全對新興市場帶來負面影響。我們發現後期疫情時期,除了部分長期流動性因爲避險流入新興市場債市外,更多的短期資金頻繁進出新興市場,這在一定程度上幫助新興市場降低了貨幣風險危機。具體來說,當美聯儲加息預期進一步提升時,資金快速回流美國,新興市場貨幣風險擡升。但當美國通脹數據放緩或美聯儲態度偏“鴿”時,資金則會快速流入新興市場,新興市場貨幣風險下降。最後,結合全球資本在資源錯配加劇下的雙特徵性,考慮到資本流動與大類資產的顯著相關性,我們認爲2024年下半年全球股、債、外匯及大宗商品市場表現將緊密圍繞全球資本流動的雙特徵而調整變化。具體來看,成熟市場股市,尤其是美國市場中的大型科技公司和防禦性行業或將持續吸引資金配置,表現相對較好。新興市場股市波動可能加大,短期資金頻繁進出將帶來更高波動性。這些市場的表現將高度依賴美聯儲加息節奏以及通脹發展等因素。債市方面,美國國債等安全資產可能持續受到青睞。新興市場本幣債的表現或將分化, 基本面良好、經濟政策可靠的國家債券更受歡迎。外匯方面,美元指數的走勢將主導其他貨幣表現,如果通脹反彈可控而美聯儲降息預期釋放,則美元可能在下半年承壓。新興市場貨幣漲跌互現,總體仍存在貶值壓力。大宗商品方面,避險資金青睞黃金等貴金屬,金價有望下半年高位震盪並伴隨美聯儲降息繼續走強。

(作者:程實,博士 徐婕,博士)來源:工銀國際研究週報

|