|

在金融市場博弈的過程中,市場預期的瞬時突變看似突然且主觀,實則源於長期的信息累積與市場主體認知的持續調整。預期變化的本質,是投資者對資產收益概率分佈認知的系統性重構,這種由量變到質變的演化背後隱含着深刻的數理邏輯,是投資者對收益分佈函數的重新感知與重新定位。2024年以來,中國資產估值的再度提升,正是這一機制的生動詮釋。事實上,投資者對中國資產預期的轉變並非簡單依賴於短期事件衝擊,而更多體現爲微小信息的長期積累與逐步消化過程。這種“積微成著”的演進模式表明,市場看似突如其來的變化,實際上早已蘊藏於投資者持續的觀察、思考與認知調整之中。因而,精準有效的政策佈局、恰當的市場引導以及順勢而爲的干預措施,將有助於預期重構的可持續性,併爲經濟長期穩健增長提供支撐。未來,隨着政策透明度的進一步提高、制度開放水平的持續增強、市場環境的不斷優化,以及對負面事件尾部風險的有效防範,市場預期將更趨穩定,中國資產估值的穩健回升也將更具持續性和韌性。

預期突變的本質是投資者對資產收益概率分佈的系統性重構。這並非簡單的收益線性預測,而是在長期信息積累達到某一臨界閾值後,投資者對資產收益的整體概率特徵進行了重新認知與再評估。傳統經濟學模型通常假設投資者根據歷史收益水平線性地形成未來預期,但實際市場中,投資者更關注收益分佈的整體特徵,包括均值、方差以及偏態(Skewness)。

我們將從數理統計學角度進一步闡明這一過程的內在邏輯。假設投資者基於歷史數據,形成了對資產收益分佈相對穩定的認知,即一個具有均值、方差和偏度特徵的概率密度函數。當市場傳遞出新的信號時,投資者首先會評估該信號是否足以顯著改變現有的收益分佈特徵。當新信息的積累達到某個臨界水平時,投資者就會系統性地更新對資產收益概率密度函數的認知。這種認知更新在數理上對應的正是貝葉斯更新(Bayesian Updating)過程。也就是說,投資者基於歷史觀測所形成的先驗分佈(Prior Distribution),在新信息的衝擊下,轉變爲後驗分佈(Posterior Distribution)。而這一轉變絕非短期單一事件所致,背後隱含的是投資者對新舊信息持續處理與不斷修正認知的長期積累過程。只有當新信息的量級、頻率和持續性達到足夠水平,投資者羣體的主觀預期纔會系統性地發生轉變,從而導致市場價格體系出現明顯的波動。

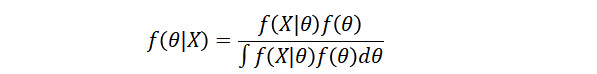

假設投資者的收益預期最初由先驗分佈 表達,基於新獲得的信息數據 X,投資者通過貝葉斯公式更新爲後驗分佈即爲

此模型清晰地闡釋了信息累積對市場預期的影響機制。當市場持續釋放某類信息(如宏觀政策轉向或國際經濟環境變化)時,隨着觀測數據 X 的不斷增多,投資者的後驗分佈便逐漸偏離其最初設定的先驗分佈。儘管短期內每一新增信息帶來的後驗更新微弱而有限,但長期來看,卻可能引致收益概率分佈整體特徵(如均值、波動率或偏態)的顯著遷移。一旦信息累積達到某個臨界閾值,投資者羣體就會集體性地完成由舊分佈到新分佈的系統性轉變,觸發市場預期的非線性、跳躍式突變。

以2008年全球金融危機爲例,美國次貸市場的違約率早已有所顯現,但投資者最初僅對收益分佈的尾部風險稍作調整,並未對整體收益預期結構進行根本性重估。直至雷曼兄弟破產事件這一臨界衝擊出現,投資者的收益概率分佈迅速從正偏態轉爲負偏態,導致市場價格的劇烈下挫。2024年以來,中國資產再度獲得國際投資者青睞的過程,同樣生動展現了預期突變背後的收益分佈重構機制。根據國際金融協會(IIF)的數據,2024年中國股市錄得113億美元淨流入,2025年前兩個月已達到130億美元淨流入。自2024年初起,中國的股市、債市及房地產市場便已呈現明顯的估值修復跡象,今年以來更階段性地跑贏美股及全球主要股市。截至3月21日,上證綜指上漲0.4%,港股恆生指數上漲18.1%;相比之下,標普500指數下跌3.6%,MSCI全球指數微漲0.1%。房地產市場方面,則受益於降低房貸首付比例、放鬆限購限貸政策以及加大對房企融資支持力度等舉措,逐步顯露出企穩築底的跡象。這些市場表現的本質,正是國際投資者對資產收益概率分佈整體特徵的系統性重估,即從此前的悲觀偏態向審慎樂觀狀態逐步調整。

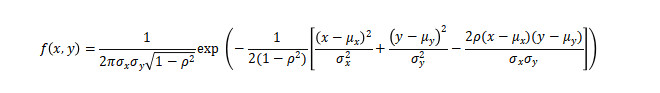

國內外因素的共振進一步放大了預期突變的非線性特徵。這種重估機制可以從內外環境的協同作用出發,利用二元正態分佈模型(Bivariate Normal Distribution)清晰地描述國內(變量 X)與國際(變量 Y)收益的聯動。

其中,參數 表示國內外收益聯動的相關係數。當政策協調與經濟週期同步趨於明顯時, 會顯著提升。當 接近於1時,國內外市場信息交互的敏感性急劇增強,即便微小的信息累積,也可能迅速引發收益概率分佈的整體遷移,觸發投資者預期的劇烈重構,市場將更容易出現類似“相變”(Phase Transition)式的非線性跳躍波動。

2025年以來,全球主要央行相繼實施降息政策,以應對經濟增長放緩與持續通脹壓力。歐洲央行連續下調三大關鍵利率,將歐元區存款機制利率、主要再融資利率與邊際借貸利率分別降至2.50%、2.65%和2.90%,以提振區域經濟。同時,中國人民銀行在一季度例會上也明確表示將擇機降準降息,維持充裕流動性,支持實體經濟平穩發展。這種國內外貨幣政策的同頻共振,有效緩解了全球經濟下行的壓力,顯著提升了市場信心與投資意願。不僅如此,人民幣匯率表現相對穩定,展現出較強韌性。截至3月23日,美元/人民幣匯率約爲7.2518,年內微跌0.7%,同期美元/日元匯率下跌5.0%,歐元/美元匯率則從1.03回升至1.08,漲幅約爲4.5%。相較之下,人民幣在主要全球貨幣中體現出明顯的穩健性。與此同時,美元指數則跌至近五個月以來的低點,年內累計跌幅達到4.1%,反映美元相對於其他貨幣走弱的趨勢。總體而言,人民幣匯率在2025年展現的穩定走勢,有效降低了國際投資者的匯兌風險溢價。此外,全球供應鏈“去風險”趨勢的增強,也使得國際市場對中國資產配置的地緣風險溢價明顯下降。

要素流動順暢是預期轉變得以高效實現的關鍵支撐。首先,要素流動的順暢程度是市場預期發生質變的基礎條件。當資本、技術、人才與信息的流通渠道通暢高效時,投資者的預期一旦發生變化,便能迅速調整資產配置,加快資產價格的重新定價過程。相反,若要素流動受限,即便市場形成了新的預期,實際資產的重估速度也會放緩甚至停滯。因此,推動更高水平的制度型開放、深化要素市場改革、提升內外市場聯動效率,成爲政策關注的核心所在。其次,市場主體結構的變化進一步放大了本輪預期重構的效應。2024年以來,以數字經濟、人工智能爲代表的新興產業快速崛起,這類企業具備更高的政策敏感性和資產配置靈活性,有效地促進了市場預期的快速轉向。同時,中東等海外資本積極入場,通過股債市場的互聯互通機制(如債券通、滬深港通),顯著強化了要素流動效率,提升了預期調整和資產重估過程的順暢性。然而,這一重估行情的持續性仍受到內外部環境不確定因素的挑戰。中國經濟內生動力能否持續增強、結構性改革的深度與力度、美聯儲降息週期的演變路徑以及全球經濟週期的波動情況,都將持續影響國際投資者對中國資產收益概率分佈的認知與判斷。我們判斷,在基準情形下,投資者對中國資產預期的轉變並非短期事件所致,而是由微小信息長期積累並逐步消化後引起的系統性變化。這種“積微成著”的演進模式,意味着市場看似突然的變化往往早已在投資者持續觀察、信息處理和認知調整中醞釀成熟。

從實際操作的角度來看,政策制定者促成預期轉變的可持續性,可從兩個層面入手。一方面,強化政策透明度和信息披露力度,通過系統、透明且及時的信息傳遞,引導市場預期向理性、健康的方向轉化,主動降低市場不確定性。另一方面,持續推動制度型開放和市場環境的優化,加快要素流動,提升市場韌性與應對外部衝擊的能力。與此同時,市場參與者在積極把握投資機遇的同時,也要謹慎評估市場中可能存在的風險因素,保持合理的風險意識,避免過度投機,以推動資產估值的穩健回升更具持續性和穩定性。未來,隨着政策引導與市場自律的有效協同,以及對負面事件尾部風險的主動防範,投資者的預期結構將更趨穩定,市場整體將呈現更加良性和持續的增長態勢。

(作者:程實,博士 周燁)來源:工銀國際研究週報

|