|

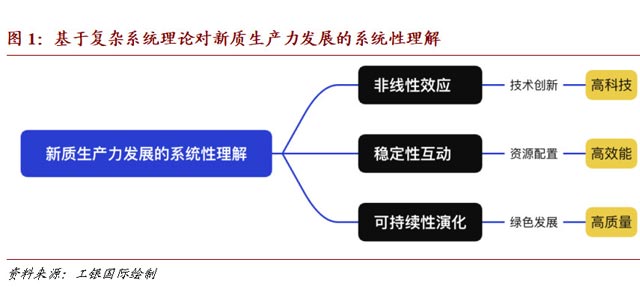

新質生產力是符合新發展理念的先進生產力質態,代表着生產力從傳統模式向 高科技、高效能、高質量轉變。本文運用複雜系統理論,探究複雜系統中各要素的相互作用,爲理解新質生產力的形成和演化提供了新的視角。首先,複雜系統理論強調系統整體行爲的非線性和涌現性,這爲理解新質生產力的發展形成與微觀識別奠定了理論基礎。新質生產力是企業內部多種要素相互作用的結果,通過自組織和非線性互動,促使企業從傳統生產力向更高效、更高質量以及更具創新能力的狀態轉變。其次,新質生產力是創新起主導作用,多領域的創新協同作用增強了整個經濟系統的競爭力和適應性。再者,資源配置效率對新質生產力的穩定性至關重要,高效的資源配置能提高企業應對外部衝擊的能力,進而提升整個經濟系統的韌性。最後,新質生產力本身就是綠色生產力,綠色發展不僅是高質量發展的底色,而且與企業的長期財務表現呈正相關關係。通過在微觀層面識別企業內部的關鍵要素及其相互作用,能幫助我們更好地理解新質生產力的涌現。這不僅能推動企業因地制宜地發展新質生產力,發展出符合高效、智能、綠色、可持續等特徵的新業態新模式,還能爲投資者提供參考,幫助他們甄別具有潛力的投資機會。

複雜系統理論與新質生產力發展的系統性理解。 複雜系統理論是一種研究由衆多相互作用的組成部分構成的系統的方法。它強調系統整體行爲與組成部分之間的非線性關係,即整體特性無法簡單地從部分的行爲中推導出來(Anderson, 1972)。複雜系統具有自組織現象、非線性互動和涌現性(Strogatz, 2001),這些特性在經濟學中幫助我們理解市場、企業及整個經濟系統如何通過多元因素的互動產生複雜且難以預測的結果。首先,複雜系統的一個關鍵特徵是自組織現象,即系統在沒有外部特定指令的情況下,能夠自行從無序狀態轉變爲有序狀態(Kauffman, 1993)。在新質生產力的形成過程中,自組織現象尤爲明顯。例如,在新興產業中,企業通過自發的合作與競爭,形成了具有特定結構和功能的產業集羣,這些集羣表現出較高的生產力和創新能力。其次,複雜系統中的非線性互動意味着系統中各個要素之間的關係並非簡單的線性疊加。微小的變化可能引發巨大的連鎖反應,體現出“蝴蝶效應”的特點。換言之,系統中的各組成部分之間的相互作用不是簡單的線性關係,而是可能產生複雜的反饋迴路。例如,企業在某個關鍵技術領域的創新突破,可能會通過供應鏈的上下游傳播,極大地提升整個行業的生產力水平。最後,涌現性指的是系統整體表現出的特性無法簡單地從個體要素的特性中推導出來(Simon, 1962)。新質生產力的出現正是這種涌現性的體現。新質生產力是企業內部各要素(如技術創新、資源配置、綠色發展等)之間複雜互動的結果。這些要素通過相互作用,推動企業從傳統生產力狀態向新質生產力狀態躍升,形成了全新的經濟動力和競爭優勢。這種涌現性表明,整體系統的行爲和特性不僅僅是組成部分的簡單總和,而是通過複雜的互動和協同作用展現出新的能力和特徵。

技術創新與新質生產力發展的非線性效應。在複雜系統中,技術創新不僅直接提升了企業和行業的整體生產力,還通過多領域的協同作用進一步放大了其影響力。新質生產力的發展以創新爲核心驅動力,這種創新不僅在單一技術領域產生直接效果,還通過跨領域的協同作用,增強了整體經濟系統的競爭力和適應性。例如,一家企業在研發上的投入不僅可以直接提高其產品創新率,還可能通過技術擴散,帶動整個行業的創新能力(Griliches, 1992)。在這一特徵上,新質生產力的識別可以通過一系列微觀指標來實現,其中研發投入和專利數量是兩個關鍵指標。研發投入佔營業收入的比例反映了企業對技術創新的重視程度,而專利數量則直接體現了技術創新的成果。學術研究表明,Hall 等人(2013)研究發現,在高科技行業,每增加1%的研發投入,企業的銷售增長率可以提高0.1-0.2個百分點。不僅如此,通過複雜系統的多層次互動,技術創新可以推動整個經濟系統的演化。例如,信息技術的突破不僅優化了企業內部的生產流程,還改變了市場結構和消費者行爲,從而推動經濟系統向數字化轉型。這種轉型不僅體現了技術進步對生產力的直接提升,還反映了系統內多元互動的深遠影響。因此,新質生產力的發展不僅僅是技術進步的結果,更是多元互動和系統演化的體現。

資源配置效率與新質生產力發展的穩定性互動。新質生產力不僅依賴於企業的技術創新和市場環境,還與資源的合理配置密切相關。高效的資源配置能夠增強企業的生產力,提升其應對外部衝擊的能力,從而在整體上增強系統的韌性。學術研究表明,資源配置效率高的企業在面對經濟波動時,往往表現出更強的抗壓能力和恢復能力(Arrow, 1962)。這一現象的背後,不僅在於這些企業能夠更好地管理成本和資源,還在於它們更能適應快速變化的市場環境,從而保持持續的競爭力。這種高效的資源配置與新質生產力的產生密不可分,是企業在複雜市場中脫穎而出的關鍵因素。爲了評估企業的資源配置效率,多個關鍵指標可以被使用,如運營費用和資產利用率。運營費用佔營業收入的比例越低,說明企業的成本控制能力越強;資產利用率越高,表明企業能夠更有效地利用其資源(Porter, 2008)。例如,Kaplan & Norton(1996)在製造業的研究中發現,資產利用率每提高1%,生產成本可以降低約0.37個百分點。這種效率提升不僅降低了運營成本,還通過增強企業的適應能力,進一步促進了新質生產力發展的穩定性。不僅如此,在複雜系統的框架下,資源配置效率的提高還意味着企業能夠更好地應對外部衝擊,如市場需求變化和政策調整。當企業的資源配置效率得到優化時,整個經濟系統的抗干擾能力也隨之增強。這種互動關係表明,新質生產力的發展不僅是技術創新和市場需求的產物,也深深地植根於企業資源配置的效率之中。通過提高資源配置效率,企業不僅能夠提升自身的競爭力,還能在更大範圍內增強經濟系統的穩定性。這種穩定性爲新質生產力的發展提供了堅實的基礎,使得企業和經濟系統在面對各種挑戰時,能夠保持持久的活力與創新力。

綠色發展與新質生產力發展的可持續性演化。結合複雜系統的長期演化理論,綠色發展不僅僅是通過減少資源消耗和降低環境污染來實現的,更是提升經濟系統整體質量的關鍵因素。“新質生產力本身就是綠色生產力”,而“綠色發展是高質量發展的底色”,綠色發展與新質生產力之間的關係密切,二者相輔相成,共同推動經濟系統的可持續演進。這不僅提升了生產效率,還減少了對自然資源的依賴,推動了經濟發展的質量轉型。ESG(環境、社會、治理)綜合得分是衡量企業綠色發展和可持續發展能力的重要指標。研究表明,高ESG得分的企業不僅在環境保護和社會責任方面表現優異,其長期財務表現也優於同行。這表明,綠色發展不僅是社會責任的體現,也是提升企業經濟效益的有效途徑。企業在追求綠色發展的過程中,通過優化資源配置和技術創新,不僅實現了環境與經濟效益的雙贏,還促進了新質生產力的持續涌現。此外,綠色發展在複雜經濟系統中扮演着關鍵變量的角色,它不僅推動了單個企業的可持續性發展,還深刻影響了整個經濟系統的演化路徑(Matten & Moon, 2008)。通過對ESG綜合得分的分析,可以更全面地理解綠色發展在複雜經濟系統中的作用,這爲新質生產力的發展提供了更加廣闊的空間和可能性。

(作者:程實,博士 徐婕,博士)來源:工銀國際研究週報

參考文獻:

Anderson, P. W. (1972). More Is Different: Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science.Science,177(4047), 393-396.

Arrow, K. J. (1962). The economic implications of learning by doing.The Review of Economic Studies,29(3), 155-173.

Griliches, Z. (1992). The Search for R&D Spillovers' Scandinavian Journal of Economics, 94.S29-S47.

Hall, B. H., Lotti, F., & Mairesse, J. (2013). Evidence on the impact of R&D and ICT investments on innovation and productivity in Italian firms.Economics of Innovation and New Technology,22(3), 300-328.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). "The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action." Harvard Business Review Press.

Kauffman, S. (1993).The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford University Press.

Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “explicit” CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility.Academy of Management Review,33(2), 404-424.

Porter, M. E. (2008).Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. simon and schuster.

Simon, H. A. (1962). The architecture of complexity.Proceedings of the American Philosophical Society,106(6), 467-482.

Strogatz, S. H. (2001). Exploring complex networks.Nature,410(6825), 268-276.

|